【貰わなきゃ損!】結婚によってお金が貰える制度

結婚は、人生の大きな節目。幸せなスタートを切る一方で、新生活にかかる費用や今後のライフプランに不安を感じる方も多いのではないでしょうか?

実は、結婚を機に“もらえるお金”や“支援制度”がたくさんあるのをご存じですか?

国や自治体、職場など、申請すれば受け取れる制度が整っているにも関わらず、「知らなかったために受け取れなかった…」という声も少なくありません。

本記事では、これから結婚や出産、育児を見据えた20代〜30代のかたを中心として、結婚したらチェックしておきたい支援制度をまとめました。

「え!こんなお金もらえるの?」「申請し忘れてた!」とならないよう、ぜひ参考にしてください。

尾方 優作

元公務員のファイナンシャルプランナー

公務員として6年余り勤務後、LIFE ZONEの運営等を担当。その他、ファイナンシャルプランナーとして相談業務とFP講師等としても活動中。

AFP認定者(日本FP協会認定資格)、2級ファイナンシャルプランニング技能士

結婚でかかる費用一覧

前提として、結婚には様々な費用がかかるものです。

| 項目 | 平均費用(万円) |

|---|---|

| 婚約指輪 | 43.2 |

| 結婚指輪(2人分) | 31.6 |

| 挙式・披露宴等総額 | 374.8 |

| 新婦衣裳代 | 51.7 |

| 新郎衣裳代 | 18.5 |

| 新婚旅行 | 64.6 |

| 前撮り費用 | 20.2 |

(前撮り費用についての詳細は結婚式前撮りの相場はいくら?参考価格を徹底解説を合わせてお読みください。)

このように結婚には様々な費用がかかるため、少しでもお得にしたいところ。そこでこの記事を読んでぜひ参考にしてください。

結婚後にもらえるお金

結婚新生活支援事業費補助金

まずは結婚新生活支援事業費補助金です。これは一定の要件を満たしたご夫婦に対して、住まいや引っ越しでかかった費用の一部を補助してもらえる制度です。

金額

最大60万円を補助

条件

お住まいの自治体ごとで異なる場合がありますが、一般的な要件は以下の通りです。

- 一定期間内に婚姻届を提出し、受理されている

- 夫婦の年齢がともに39歳以下であること

- 結婚を機にお住いの自治体に住宅を購入、リフォーム、または賃借をし、一定期間内に費用を払っていること

- 夫婦の所得金額が500万円未満であること

- お住まいの自治体にこの制度があること など

つまり、結婚をしたからといって全ての夫婦が受けられる制度ではありません。ぜひお住まいの自治体でこの制度を導入しているか調べてみましょう。

職場からの結婚祝い金

お勤め先から結婚祝金をもらえる場合があります。金額や導入の有無などは会社ごとに異なりますが、近年は福利厚生が充実している会社も増えていることと思います。

金額

約1万円~5万円程度で、会社によって異なります。

ちなみに一般財団法人労務行政研究所「慶弔見舞金、慶弔休暇制度に関する実態調査(2024)」 の調査によると、会社が結婚したご本人に支給する結婚祝い金は3万円台が最も多く、平均額は約4万円という統計結果も出ています。

条件

会社ごとに異なります。金額と合わせてお勤め先の人事または総務部署に確認してみましょう。

出産手当金・出産育児一時金

結婚後に産休のために会社などを休むことになった場合に公的制度からお金を受けられる制度があり、代表例として出産手当金と出産育児一時金があります。

出産手当金とは、出産を理由に会社を休んでいることで給料を受け取れない場合に得られる給料の補てんのような制度です。一方の出産育児一時金は出産自体にかかる費用をサポートする制度で、両者は性質が異なります。

金額

出産手当金:給料の約3分の2

出産育児一時金:1児あたり50万円

なお、出産手当金の”給料”とは、標準報酬日額(≒1日あたりの給料の目安)を指し、実際の給料とは異なります。また、支給される日数にも決まりがあり、「出産日以前の42日前から出産日翌日以降56日間」が支給されます。

【例】標準報酬日額が1万円の場合

10,000円×2/3≒6,667円

6,667円×98日=653,366円(出産手当金としてもらえるお金)

※実際とは異なる場合があります。

条件

出産手当金:健康保険の被保険者であること

(会社員や公務員のかた、は基本的にもらえるという認識で間違いありません。)

出産育児一時金:健康保険または国民健康保険の被保険者であること

(会社員や公務員+自営業のかた)

失業保険(基本手当)

結婚などの理由で退職した場合、条件を満たせば失業保険を受け取れます。もらえるお金やもらうための条件は退職理由や勤続期間などで異なります。

金額

退職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なります。詳細は窓口であるハローワークに確認しましょう。

条件

一般的に、退職前の2年間に雇用保険に加入している期間が12ヵ月以上あることが条件です。

結婚前にもらえるお金

両親&祖父母からの結婚・子育て資金の贈与制度

この制度は、両親や祖父母などから、結婚や子育てのためのお金を受け取るときに使える制度です。通常、両親などの身近な人から年間110万円超のお金をもらうと、贈与税という税金が掛かります。しかし、結婚資金や子育て資金として使う場合であれば、非課税の限度額が上がるのがこの制度の特徴です。

お金

1,000万円まで非課税(結婚資金の場合は300万円まで)

条件

- 両親や祖父母(直系尊属)からもらったお金

- 本人が18歳以上50歳未満の子や孫である

- 結婚や子育てにかかる費用に充てること

- 銀行と「結婚・子育て資金管理管理契約」を結ぶ など

もらったお金は決まった銀行口座に入れてしっかりと使い道を記録する必要がある点が少々煩わしいですが、このような制度も用意されています。

結婚相談所や婚活イベント補助制度

自治体の中には、結婚相談所や婚活イベントにかかる費用を助成するところがあります。この制度は結婚に対して前向きな気持ちを持つ独身のかた向けの制度ですが、一部ご紹介いたします。

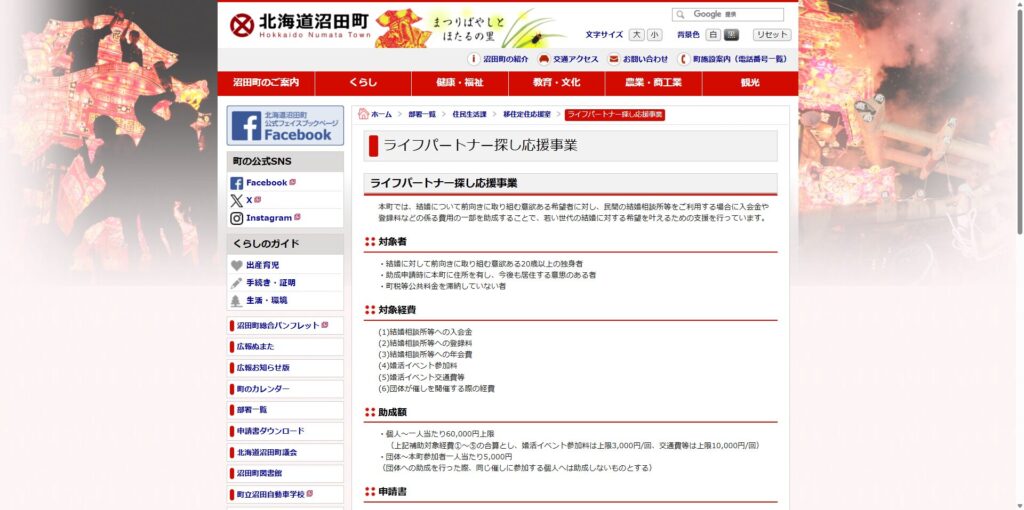

北海道沼田市「ライフパートナー探し応援事業」

北海道沼田市では、民間の結婚相談所の入会金や登録料の一部を補助する「ライフパートナー探し応援事業」を展開しています。これにより、1人当たり最大60,000円が補助されます。

新潟県「新潟県婚活マッチングシステム登録料補助金」

新潟県では、県独自の婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」を運営しています。通常、登録料が29歳以下の方は9,000円、30歳以上の方は11,000円が掛かりますが、この制度で5,000円が補助されます。

結婚による節税制度

これまで、結婚の前後にもらえるお金についてご紹介しましたが、結婚によって税金が安くなる制度もあります。

配偶者控除

配偶者控除は、結婚によって受けられる節税制度の代表例です。ご本人の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に控除を受けられる制度です(制度の詳細は割愛いたします。)。

【例】本人の所得が500万円、配偶者の所得が50万円の場合

適用前の所得税額:約456,500円

適用後の所得税額:約380,500円

→およそ76,000円の節税効果!

※細かい要件などは省略しているため、実際の節税効果を保障するものではありません。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない場合でも、一定の範囲で控除を受けられる制度です。配偶者の所得金額が58万円超133万円以下であることなどが条件です(制度の詳細は割愛いたします)。

その他の補助制度

他にも自治体独自で結婚した夫婦をサポートする制度がありますのでご紹介します。

北九州市「住むなら北九州 移住推進事業(新婚・子育て賃貸応援メニュー)」

福岡県北九州市では、新婚世帯や子育て世帯が市外から市内へ転入し、一定の要件を満たす民間賃貸住宅や空き家バンク登録住宅に入居する場合、家賃の一部を補助する制度があります。補助額は最大20万円(家賃2か月相当分)です。

まとめ

結婚を契機に利用できる支援制度は多種多様で、国や自治体、勤務先などが提供する給付金や補助金によって、新生活や子育てにかかる費用負担を軽減できます。

特に「結婚新生活支援事業費補助金」「出産手当金」「配偶者控除」などは、準備段階から実際の出産・育児に至るまで幅広く活用でき、最大で数十万円〜数百万円相当のメリットが見込まれます。制度の適用条件は各自治体や勤務先で異なるため、該当するものがないか早めに確認し、申請をもれなく行うことが重要です。

お問い合わせ

髙橋に写真撮影をご依頼・ご検討するかたはこちらのフォームよりお願いいたします。